斑驳的墙面、破碎的雨棚、坑洼不平的活动空间……亟待改造的共和村居民楼环境和周边生活配套形成极强的反差红腾网,这是初到越秀打探租房行情的刘小姐对这里的印象。

“因为工作调到附近,所以我们想在附近找房子,这里离地铁站近,生活也方便,预算也在我接受的范围内,只是没有想到房子这么老。”刘小姐说,看了三套房子之后,刘小姐还是决定提高一点预算看看别处。

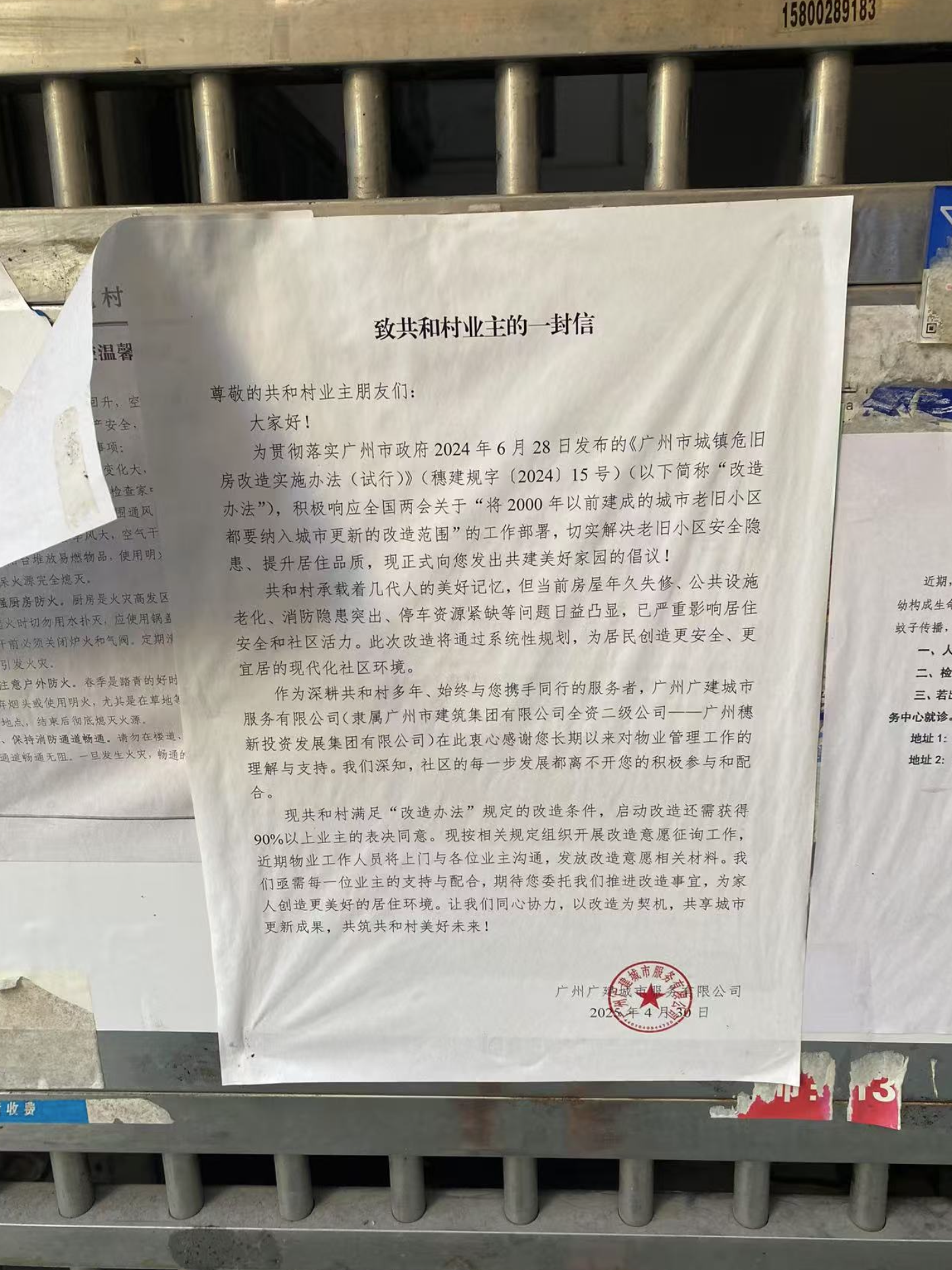

就像刘小姐的感受一样,好配套、差住房,这样的“反差”似乎亟待改变。从4月到6月,居民自筹自建、原址重建的意愿征询持续在业主群里掀起热烈的讨论。记者走访获悉,本轮摸查中,初步愿意改造的业主不到一半。

在传统土地融资模式难以为继的背景下,老旧小区居民自筹自建似乎成为城市更新探索的一条新路,在老旧小区扎堆的老城区,如何让这条路走得更顺畅,更重要的是,如何让居民有获得感和幸福感?共和村的改造或许是一次新的尝试。

老楼与老人:居住环境亟待改善

建于上个世纪的共和村,见证了城市的发展。资料显示,共和村最早的连排楼房可以追溯到上个世纪50年代,相较于简单的住宅楼,这里更是铁路、城市交织发展的缩影。有意思的是,“更新改造”原本也存在在共和村的基因里。资料显示,随着1978年改革开放的推进,共和村也在不断重建,一栋栋六层高的“黄皮楼”在当时成为了现代化的职工住宅楼。

时光飞逝,周边的环境跟随城市发展的步伐变迁,但是共和村的居民们依旧在黄皮楼里面生活。虽然在近年的城市微改造过程中稍有更新,但是新刷的黄色墙漆还是掩盖不住楼房的衰老。

在一户放租的房子里,记者看到客厅的墙面上漏水留下的黑色印迹,在转身都困难的洗手间里面,几乎只能容纳一个人站立。“几乎整个小区都是这样子的卫生间啦,这个没办法的,因为老房子,设计规划都比较落后。”房屋中介小陈说。

在楼下,一片不大的空地上,一块块路砖上留下青苔的痕迹,落地的大型储水箱紧贴着居民楼,刚放学的孩子们正在旁边打羽毛球。在共和村周围,广州一流的学校就有三所,但是在楼房之间,并没有太多供居民、孩子们休闲的地方,不少老人家就坐在小区主干道的两侧乘凉。

红腾网

红腾网

“我们是铁路职工,退休很多年了。”居民张奶奶说,“老房子都会有这样那样的问题咯,人老了也习惯了,不想太麻烦,况且要我们自己出的钱也不少,心里没底。”

住在张奶奶隔壁楼的阿红表示,他们一家人比较愿意改造,“我们现在的房子最多卖到300万元一套,房子更新后是肯定能升值的,因为配套和地理位置摆在这里,这个我自己还是有信心的,如果容积率还能提升,那就更好了。但是这些都只是我们的猜想,因为不知道具体的方案。”

“我感觉大家可以先充分表达自己的意见,等政府部门觉得有较大可行性的时候再谈具体方案。”业主陈先生说,规划层面有很多不确定因素,现在就着急强烈反对未必是对的。

居民的担忧不无道理。曾经的共和村与广州的发展步伐共进,如今黄皮楼已经跟周边环境拉开了差距。十几年前广州开始探索城市更新,如今正在迎来新的转机。“广州有大量的老破小区,如果不争取,真的没有人会关注这里了。”上述居民表示。

虽然居民们的意见尚不能统一,但是市场的反应似乎表明了共和村“原拆原建”的潜力。小区外德佑地产的中介告诉记者,4月和5月都有不少人过来看挂售的房子,热度一直到6月才慢慢降下来。

探索和样本:政策支撑逐步完善

共和村所遇到的困境并不是完全没有参照先例。就在今年3月,位于广州市花都区新华街丰盛社区的集群街2号居民楼,结束了约50年的“服务生涯”。在“原拆重建”政策支持下,这栋在风雨中飘摇的老楼将“原地换新家”。

2023年以来,“集群街2号”危破房按照“原拆原建、增加公服”的规划思路,形成全市首个拆建改造经验做法,探索出一条多产权业主危旧房屋拆除重建新路子,有效推动共建共治共享的城市治理格局取得新成效。

花都区在探索中,成功出台了《广州北站东侧老旧小区成片连片微改造项目危旧房屋拆除重建试点方案》,明确属于改造范围及对象的危旧房屋,经区政府同意,允许权属人(含权属单位)以拆除重建方式自行改造。

放眼全市,2024年,广州市出台的《广州市城镇危旧房改造实施办法(试行)》(下称《办法》),为“原拆原建”提供了明确的政策依据,《办法》从改造标准、资金筹措、业主意愿、审批流程等方面进行了系统规范,并且明确拓宽了自主更新的适用对象。2025年5月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于持续推进城市更新行动的意见》,提出“鼓励产权所有人自主更新”,为广州市的规定提供了支撑。

跳出广州,这种“自主更新”“原拆原建”的案例也有迹可循。

在北京,2024年12月,中关村科源社区“原拆原建”正式动工;建于上世纪70年代的北京西城区桦皮厂胡同8号楼3个多月即建成封顶,居民们“火速”换新家。在福州,鼓楼区在全省率先开展国有土地上的房屋由居民自行出资改造的实践,2024年已经顺利交房,26户老业主原地有了新家。在南京,虎踞北路4号05幢“原拆原建”项目已于2022年完工交付。

广州市社会科学院城市治理研究所副所长孙占卿表示,自主更新范围扩大催生出一个规模庞大、以改善居住品质为导向的新市场,也带来新的政策协同问题。居民出资、企业承建减少政府财政资金投入,但是事实上,这也向政府提出了更高的组织、协调和监督要求。

共识与路径:多元机制助力破局

6月底再走进共和村,居民楼下贴的意愿摸查通大多数已经被撕掉,但是业主群里的讨论声并没有降低。晚上九点,依旧有业主在群里争论原拆原建的不同立场。

广东财经大学城市与区域治理研究中心主任王妙妙表示,共和村居民的分歧可以归纳为老年人意愿不强、年轻人出资压力大、对政府兜底信心不足等问题,而梳理国内已有的“原拆原建”的案例可以归纳出几个重要的点,或许能为广州的“原拆原建”探索提供参考。

王妙妙表示,“共商共建”机制是基础,强化居民参与感,由居民代表、社区居委会、街道办共同参与,定期召开居民大会,透明化改造方案和资金使用,“借鉴花都集群街2号楼经验,组织多次居民大会和入户走访,逐户沟通,解决个别居民顾虑,推动共识形成。”

此外,百分之百的居民同意离不开“一户一策”方案考量,也可以相对缓解出资压力。“对老年人、低收入家庭等特殊群体,制定差异化出资方案,如分期付款、政府贴息贷款、缓缴机制等。鼓励年轻人与老年人家庭‘结对’出资,如通过产权共有、未来继承等方式,减轻老年人经济负担。”王妙妙表示,“也可以引入金融支持,降低资金门槛。联合银行推出‘自拆自建专项贷款’,提供低息或贴息贷款产品。参考厦门做法,允许居民以未来增容面积作为抵押,向其他业主或公司融资,缓解初期资金压力。”

同时,孙占卿也曾在华南理工大学公共政策研究院的分享中提出,“多数决+征收”的模式或许可以为“原拆原建”提供新的思路,“以北京为例,《北京市城市更新条例》及其配套文件明确,对于城市更新项目,当签约比例达到95%以上后,项目实施主体可与未签约的业主向区政府申请调解;调解不成,且项目实施涉及法律、行政法规规定的公共利益时,区政府可以依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》对未签约的房屋实施征收。深圳的条例也设置了类似的‘双95%’门槛和后续的个别征收机制。”

南方+记者 马艺天红腾网

迎客松配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。